neidonhiuspuu イチョウ(銀杏)

31/10/2022 最寄りの地下鉄駅に続く通り

11月1日の火曜初級コースで紹介しました。neidon(neito「乙女」の)+hius「髪」+puu「木」。なかなかロマンチックな命名です。

「種」はsiemenなので、ギンナン(銀杏)はneidonhiuspuun siemen(「イチョウの種」)いうことになります。siemenは変化が難しく、単数分格はsiementä、よく使う複数分格[テキストsuomea suomeksi 1で勉強されている方は26課で履修]はsiemeniä、単数属格はsiemenenとなります。

札幌ではそろそろ雪虫が飛ぼうかという時期なので季節外れの話題になりそうな昆虫ですが、フィンランド語のトンボ(蜻蛉)は面白い発想の語、sudenはsusi「オオカミ」の単数属格、korento「トンボ、カゲロウ」の類を意味します。金曜上級サークルで読んでいる童話では、長く水中で暮らし、成虫は短命であるカゲロウにはpäivänkorento「一日(päivä)のカゲロウ」という語が使われていました。

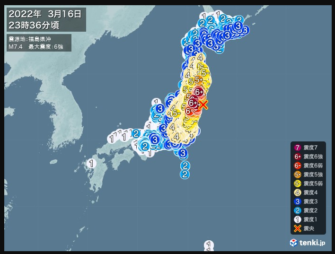

札幌ではそろそろ雪虫が飛ぼうかという時期なので季節外れの話題になりそうな昆虫ですが、フィンランド語のトンボ(蜻蛉)は面白い発想の語、sudenはsusi「オオカミ」の単数属格、korento「トンボ、カゲロウ」の類を意味します。金曜上級サークルで読んでいる童話では、長く水中で暮らし、成虫は短命であるカゲロウにはpäivänkorento「一日(päivä)のカゲロウ」という語が使われていました。 10月4日の火曜初級コースで紹介しました。文字通りはmaa「地(面)」-n「の」järistys「揺れること」。しっかり口を動かして発音しないとjäristysの部分、噛んでしまうことが多いです。

10月4日の火曜初級コースで紹介しました。文字通りはmaa「地(面)」-n「の」järistys「揺れること」。しっかり口を動かして発音しないとjäristysの部分、噛んでしまうことが多いです。

イギリス、日本、二つの国葬(valtiolliset hautajaiset)が終わりました。

イギリス、日本、二つの国葬(valtiolliset hautajaiset)が終わりました。

9月(syyskuu「秋(の)月)」になりました。クラスの授業は3週お休みにさせてもらいましたが、あっと言う間に夏休みが終わってしまいました。

9月(syyskuu「秋(の)月)」になりました。クラスの授業は3週お休みにさせてもらいましたが、あっと言う間に夏休みが終わってしまいました。